アルバイトの採用競争が激しくなり、採用を成功させるには応募者の心をつかまなければなりません。そのためには、求職者の応募意欲を大きく左右する「福利厚生」をアピールすることが大切です。

しかし、単に福利厚生を列挙するだけでは効果的なアピールにはなりません。この記事では、採用サイトで福利厚生のアピールが必要な理由や具体的なアピール方法などを解説します。企業の福利厚生事例も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

採用成功の鍵は福利厚生のアピール

アルバイト採用において、福利厚生のアピールが重要な理由について解説します。

求職者の応募意欲を高め成功率を向上させるため

近年、仕事を探す際に求職者は給与だけでなく、福利厚生を重視して選ぶ傾向が高まっています。アルバイト・パート求職者の場合は、交通費支給や食事補助、有給休暇の有無などが応募を決める重要な判断材料です。

採用サイトでは、自社の福利厚生を明確に伝えることで「ここで働きたい」という求職者の意欲を高めることで応募率向上につながります。実際、求職者の多くが仕事を探す際に「自分にあった働き方ができるのか」という点を重視しています。

他社と差別化し採用競争に勝つため

一般的に求職者は、複数の求人情報を比較・検討して応募先を決定します。給与水準や仕事内容が似ている場合、福利厚生が充実している企業のほうが選ばれやすいでしょう。特に労働市場が逼迫している業界では、福利厚生の充実が他社と差別化するポイントになります。

例えば、柔軟な勤務体制や住宅手当、健康プログラムなどを提供している企業は、求人応募が増加する傾向です。

また、ユニークな福利厚生の導入で企業の個性や文化を表現し、競合他社との違いを明確にできます。採用サイトで独自の福利厚生をアピールすることは、人材の獲得競争で優位に立つことにつながるのです。

定着率を高めて採用コストを削減するため

福利厚生が充実している企業では従業員の満足度が高まり、結果として定着率の向上につながります。実際、福利厚生の見直しによって、離職率を28%から4%にまで低下させた企業の事例も報告されています。

離職率が下がれば、求人広告費や面接時間といった採用コストの削減も期待できます。定着した社員は業務ノウハウを蓄積していくため、繰り返し教育を行なう必要もありません。そのため、教育資源をスキルアップや資格取得などに有効活用できるようになります。

さらに、福利厚生の充実は「会社に大切にされている」という実感につながり帰属意識を育む効果もあります。

採用サイトで福利厚生をアピールする効果

採用サイトで福利厚生をアピールすることは、単純に情報を提供する以上の価値があります。ここでは、具体的な効果を一つずつ見ていきましょう。

応募率が向上し優秀な人材を採用できる

採用サイトで福利厚生を明確にアピールすると、求職者の「ここで働きたい」という応募意欲が高まり、応募率の向上につながります。

求職者は「自分にとって働きやすい環境かどうか」を重視する傾向にあります。マイナビキャリアリサーチLab(ラボ)の調査によれば、求職者の約63%が企業選びにおいて福利厚生を「給与や仕事内容と同じくらい重視している」と回答しています。

応募者が増えれば、企業の求めるスキルや経験を持つ優秀な人材が採用できる可能性も高まるでしょう。

参考:キャリアリサーチLab(ラボ)|2024年卒大学生活動実態調査(4月)

採用ブランディングが向上する

採用ブランディングとは、採用市場において自社の魅力を効果的に伝え、他社との差別化を図る活動です。充実した福利厚生は「従業員を大切にする企業」という印象を与え、企業イメージを向上させます。

2024年に月刊総務が行なった「福利厚生についての調査」では、福利厚生を導入する目的として「企業イメージの向上」を挙げた企業が約47%と多数にのぼっています。このことからも、多くの企業が採用ブランディングの一環として福利厚生をアピールしていることがわかるでしょう。

福利厚生を通じて企業の価値観や文化を表現することで、「ともに成長できるパートナー」という企業像を求職者に印象づけることができます。

これは応募者の増加だけでなく、既存社員の帰属意識向上にも効果が期待でき、企業全体のブランド価値向上につながる重要な要素となるのです。

参考:月間総務|福利厚生についての調査

ミスマッチを防ぎ採用後の離職率を下げる

実際の報酬や福利厚生が求職者の期待するものと異なっていた場合、満足度が低下し離職リスクが高まることが指摘されています。

福利厚生を明確にアピールすることで、求職者は「自分に合う職場かどうか」を事前に判断できるようになり、入社後のミスマッチを減らせます。

月刊総務の「福利厚生についての調査」でも、福利厚生を導入する目的として「離職率の低下」が約70%と最も多く挙げられました。このことからも、多くの企業がミスマッチを防ぐために福利厚生をアピールしていることがわかります。

また、採用・教育には多くのコストがかかるため、定着率を向上させることはコスト削減にもつながります。

参考:月間総務|福利厚生についての調査

採用サイトで福利厚生を効果的にアピールする方法

採用サイトで福利厚生を効果的にアピールするには、単に制度を列挙するだけでは不十分です。ここでは、アルバイト採用を成功に導くための具体的な方法について解説します。

紹介する福利厚生を適切に選定する

福利厚生を採用サイトに掲載する際は、求職者にとって魅力的で応募を後押しするものから優先的に選定することが重要です。

特にアルバイト求職者の場合、交通費支給や食事補助、シフトの柔軟性などが重視される傾向にあります。

また、魅力的に感じる福利厚生はターゲット層によっても異なります。学生なら学業との両立がしやすい制度、主婦層なら家庭と仕事の両立支援制度などを前面に出すことが効果的です。

さらに、各種社会保険などの法定福利厚生も忘れずに掲載しましょう。当然のものと思われがちですが、記載されていないと「社会保険がないのでは」と不安に感じる求職者もいます。

「求職者目線」で福利厚生をわかりやすく伝える

福利厚生の内容は、求職者がわかりやすいよう具体的に記載することが重要です。「充実した福利厚生があります」という抽象的な表現ではなく、「交通費全額支給・まかない付き・有給取得制度あり」などのように記載しましょう。

これらの福利厚生は、ターゲットに合わせた表現にすることも大切です。子育て世代向けなら「育児支援制度・時短勤務OK」、シニア向けなら「定年後の再雇用制度あり」など、応募してほしい層に響く内容を選びましょう。

写真や動画を活用し視覚的に伝える

福利厚生の内容をより魅力的に伝えるためには、視覚的な要素を活用することが効果的です。文章だけでは伝わりにくい内容も、画像やアイコンを使うことで直感的に理解できるようになります。

例えば、休憩スペースや社内カフェの写真を掲載して「リラックスできる環境で働けます」などの言葉を添えると、実際の職場環境をイメージしやすくなります。

また、実際に働く従業員のインタビュー動画を掲載することで、より説得力のある情報発信が可能です。福利厚生を利用している様子やどのように働きやすくなったかを伝えてもらうと、求職者の共感を得やすくなります。

従業員の声を掲載する

実際に働いている従業員の体験談を掲載すると、求職者は「リアルな職場環境」をイメージしやすくなり説得力が増します。

なぜなら、求職者は実際のリアルな働き方を知りたいからです。従業員の声は、飲食店であれば「まかないが無料で食費が助かっています」などの声を掲載すると効果的です。特にアルバイト採用では、同じような立場の先輩スタッフの声が大きな影響力を持ちます。

なお、掲載する際は、テキストだけでなく従業員の写真を一緒に掲載することがおすすめです。より信頼感が増し、求職者の「ここで働きたい」という気持ちを高めることができます。

見やすく整理する

福利厚生の情報は、長文で説明するよりもアイコンや表を使って視覚的に伝えることが重要です。文章が羅列されているだけのページは読みにくいため、見やすさやデザイン性を重視して情報を整理することが重要です。

情報量が多い場合は、見出しを分けるなどしてストレスなく読み進められる工夫をしましょう。特に、最もアピールしたい福利厚生は一番目立つように配置することがポイントです。

福利厚生を効果的にアピールしている採用サイトの事例

採用サイトで福利厚生を効果的にアピールしている企業は、企業の価値観や文化を反映した魅力的な伝え方になるよう工夫しています。ここでは、特徴的な福利厚生のアピール方法で成功している企業の事例を見ていきましょう。

福利厚生の多様性と充実度を強調

株式会社サイバーエージェントでは、「挑戦と安心はセット」という考えのもと、社員が安心感を持って長く働き続けられる環境づくりを重視しています。

同社の採用サイトでは、福利厚生を「家賃補助制度」「CArcle(部活動)」などのカテゴリに分けて視覚的に整理し、求職者が情報を理解しやすいよう工夫されています。

具体的な福利厚生は、女性社員向けの「女性活躍促進制度」として、妊活コンシェルや女性特有の体調不良で使える特別休暇「エフ休」などを採用しています。

ほかにも「マッサージルーム」や「リフレッシュ休暇」など、魅力的な制度を多数掲載しています。社員の多様なニーズに合わせて、効果的にアピールできている事例です。

従業員の働きやすさをアピール

株式会社リクルートは「個人の多様性」を尊重していることから、福利厚生でも個々人の働き方を選択しやすい環境づくりに取り組んでいます。

同社の採用ページでは「理由・回数を問わないリモートワーク」「年間平均週休約3日」「育児・介護との両立支援制度」など、従業員の働きやすさを具体的な数字とともに紹介している点が特徴です。

福利厚生だけでなく、背景にある企業の考え方や実際の利用状況を伝えることで、求職者に「この会社で働くとどのような生活が送れるのか」をイメージさせることに成功しています。

ユニークな福利厚生で企業の魅力をアピール

株式会社カヤックは、ユニークな福利厚生制度を通じて企業文化をアピールしている好例です。同社の採用サイトでは「サイコロ給」という独自の制度を紹介しています。

毎月給料日前に従業員全員がサイコロを振り、月給×サイコロの目の%分が支給される制度で、最大で給料の6%が追加されるというものです。ほかにも多くのユニークな制度を採用サイトで紹介しており、企業文化や働く環境の魅力を伝えています。

カヤックの経営理念は「つくる人を増やす」ことであり、おもしろい会社にして世の中もおもしろくすることを目指しています。このようにユニークな経営理念をそのまま福利厚生にも反映させ、同社の価値観に共感する求職者を引き付けることに成功している事例です。

パート・アルバイト採用の福利厚生

福利厚生のアピールは、パート・アルバイト採用においても重要です。 株式会社セブン-イレブン・ジャパンでは、アルバイト向けに教育制度や独立支援制度などのサポートを提供しています。

さらに、パート・アルバイトでも「従業員優待クラブオフ」という福利厚生サービスが利用できます。 また、ディズニーランドなどを運営するオリエンタルランドでは、施設の割引や従業員食堂の利用、交通費の一部支給、有給休暇の付与など、さまざまな福利厚生が存在します。

アルバイトの応募率アップに役立つツール

アルバイト採用で応募率を上げるには、福利厚生に魅力を感じた求職者がその場で「スムーズに応募できる仕組み」が重要です。

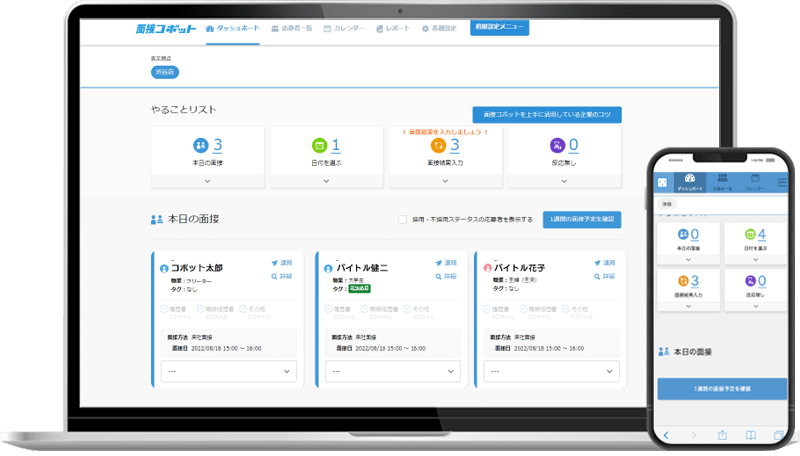

アルバイト向けの採用管理システム「面接コボット for アルバイト」なら、応募受付から面接日の調整までを自動で行ないます。そのため、早期に面接を実施でき、複数の就業先に応募している応募者にいち早くアプローチすることが可能です。

採用担当者が個別対応する時間が削減されるので、より戦略的な採用活動に時間を割くことができます。アルバイト採用の現場では、営業時間外や繁忙時間の応募も多くなりますが、これらにも自動的対応が可能です。

さらに、面接コボットはスマートフォンで簡単に管理できるツールです。そのため、パソコンを開かずにいつでもどこでも、スムーズに応募者の対応をすることができます。

まとめ:採用サイトで福利厚生の魅力をしっかり伝え、応募率アップにつなげよう!

アルバイト採用において、求職者の応募意欲を高めるためには福利厚生のアピールが重要です。他社との差別化を図れる福利厚生があれば、積極的にアピールしましょう。

本記事で紹介した、効果的なアピール方法と他社の事例も参考にしてください。

また、福利厚生に魅力を感じた求職者が、手間なく面接に進める環境を整えることも大切です。「面接コボット for アルバイト」なら、スピーディに応募者と面接を進めることができます。

アルバイト採用でお悩みの採用担当者の方は、ぜひ一度お問い合わせください。